導かれるように進んだ染織の道―紋紗の人間国宝・土屋順紀:自然がもたらす清澄 な色彩の輝き

10-22

作者admin

10-22

作者admin

見て体験して常に感性を磨く

「人を美しく飾り立てるきれいなものが好きで、ずっと追い求めてきました」

土屋さんの作品を前に、不思議な気持ちになる。小さいころに漠然と思い描いていた“きれい”という感覚が、そのまま具現化したかのようだったのだ。夢のような色彩がまるで、七夕の昔物語に出てくる織姫の織物のようだと感じた。

その作品の名は「牡丹亭(ぼたんてい)」。約半年をかけて制作し、2023年に発表したものだ。土屋さんが長年ファンである歌舞伎俳優・坂東玉三郎さん(2012年に重要無形文化財「歌舞伎女方」保持者に認定)がかつて演じた、中国の伝統演劇からタイトルを取ったという。

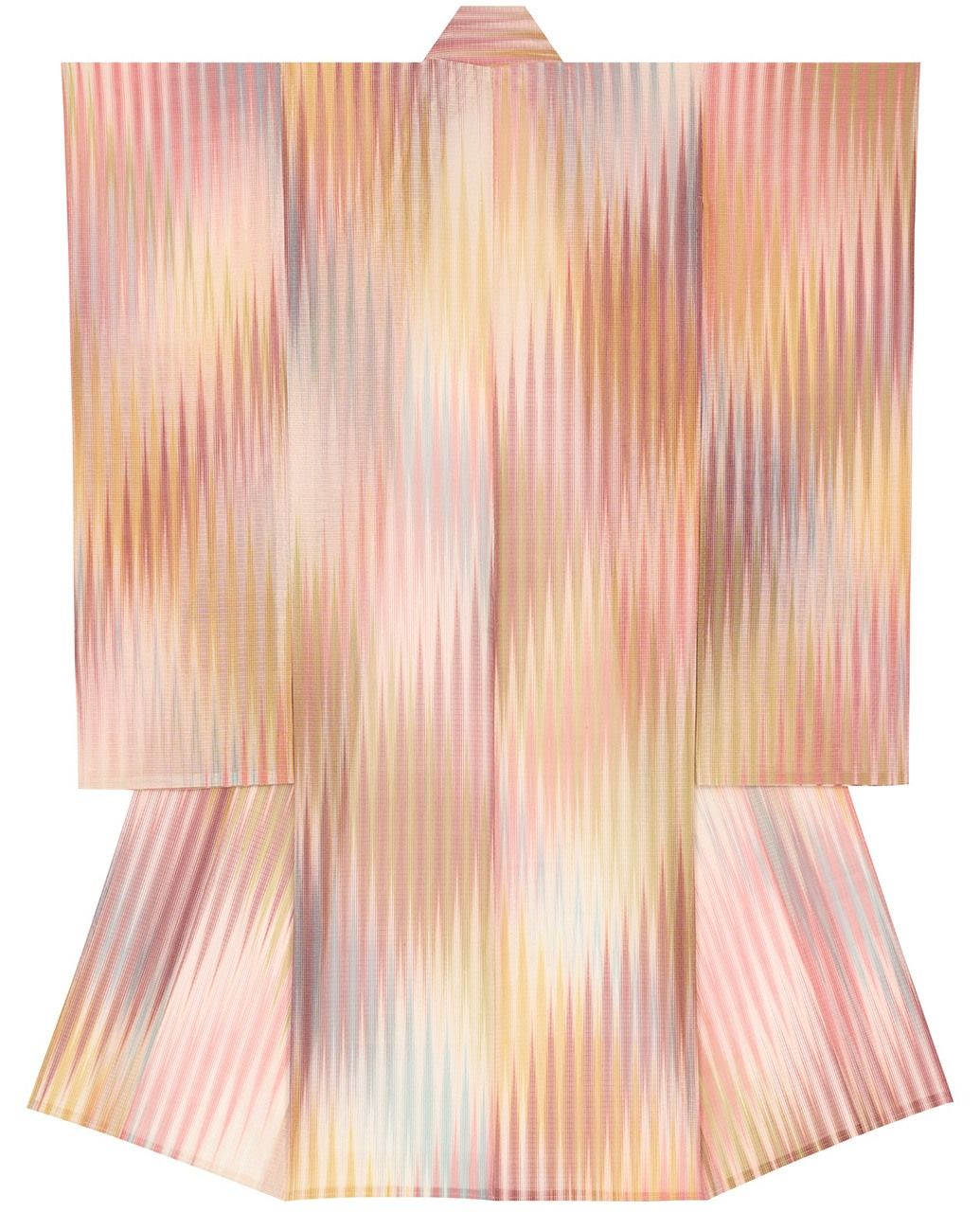

日本工芸会提供 紋紗振袖「牡丹亭」第70回日本伝統工芸展

「モチーフは必ずしも特定のものごとからイメージを得るわけではないんです。さまざまなものを見て体験して、常に感性を磨くことが大切だと思っています」

「牡丹亭」は、平安時代に貴族が夏の装束として用いていた「紋紗」という種類の絹織物だ。紋紗とは隣り合う経糸(たていと)をからませて織る「捩り織(もじりおり)」の一種で、土屋さんは、薄く透ける織り方である「紗」と透けない「平織り」とで、細かな石畳模様を織り出している。

撮影:馬場圭佑

作品をさらに特徴づけるのが、経糸に絣(かすり)を使う点だ。絣糸とは部分的に染め分けた糸のことで、これを織り上げると、絣模様と呼ばれる独特のデザインが現れる。土屋さんは、糸を5段階に分けて染め重ねるオリジナルの手法で、絣糸にグラデーションを生み出している。

「“絣糸の染めぎわをぼかす”手法は誰にでもできることなんですけれど。絣が乱れても、グラデーションの糸ならきれいに見えるだろうという単純な発想から生まれました。私の地元の長良川の風景はかすんで見えて、特に夏は水蒸気が多くぼんやりとした印象です。その優しげな自然の風景も、この手法の誕生に影響しているかもしれません」

長良川 / 撮影:川越裕介

織機(はた)に糸を設置する前に、「ずらし機」というものでグラデーションに染めた絣糸をずらす。この作業により生じた絣模様のずれが、さらに作品に繊細で深い味わいをもたらすのである。

植物染料の色との出会いが染織の道の始まり

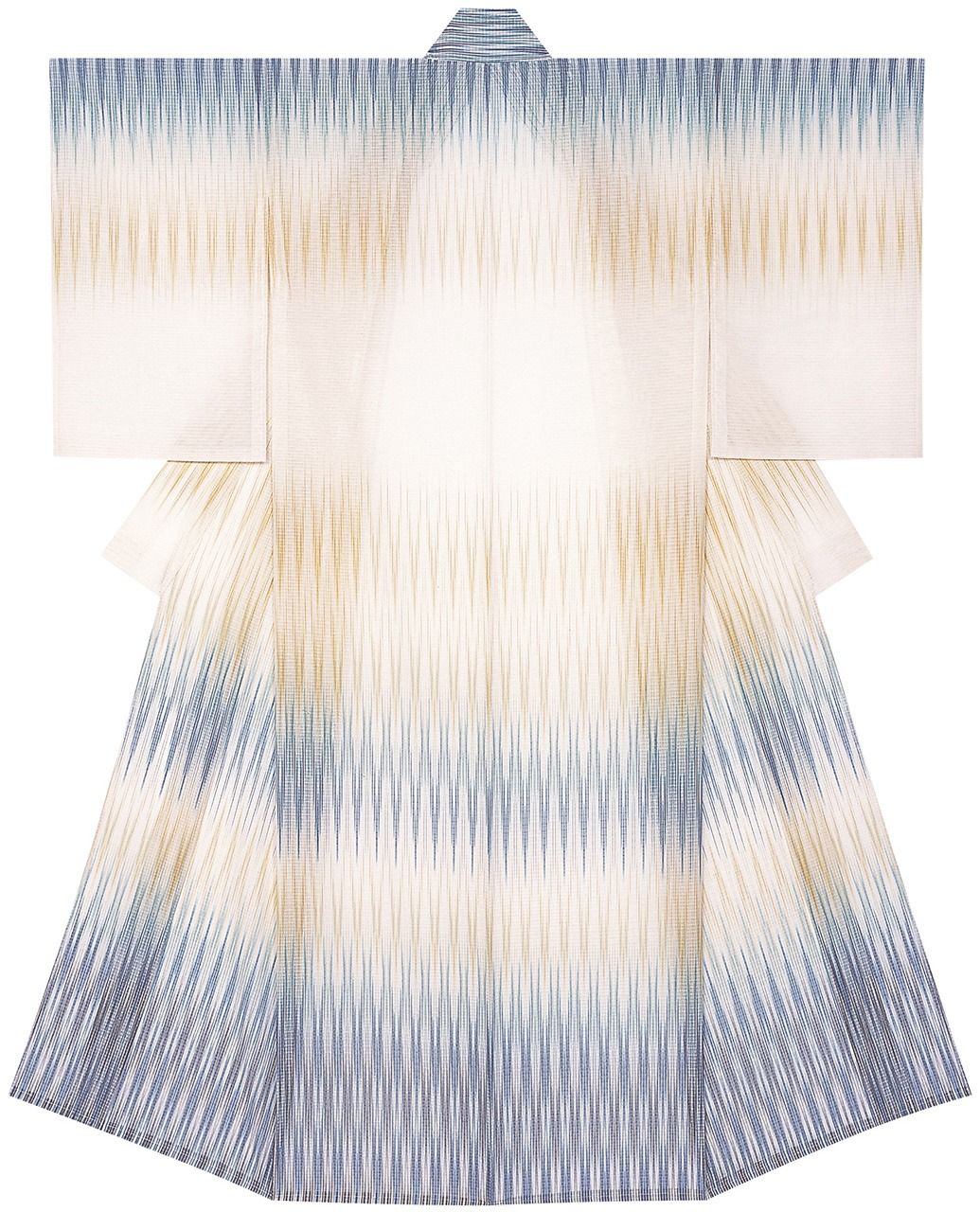

「牡丹亭」の赤はインド茜、黄色はマメ科の落葉低木エンジュのつぼみ、水色はシソ科の臭木(くさぎ)の実、「海境(うなさか)」の青色はインド藍──土屋さんは草木から得られる天然の植物染料で自ら染め、一つひとつの色を探求する。

紋紗着物「海境」第64回日本伝統工芸展 / 撮影:川越裕介

「透明感のある植物染料の色はとても美しく、鮮やかな色から渋い色まで、どんな色にも染めることができます。この色との出会いが、私の染織の道の始まりです」

土屋さんは、京都の美術専門学校に通っていた20代のころ、授業で学んだ植物染料に興味を持ち、学校が実施した工房見学に参加した。それが、志村ふくみさん(1990年に重要無形文化財「紬織」保持者に認定)との縁の始まりだった。

「見学の時には、植物染料で染織をしている方だと漠然と認識しただけでした」

しかし、その後、思いがけない偶然に引き寄せられていく。購入した坂東玉三郎さんの写真集に、玉三郎さんと志村さんの対談が掲載されていた。それだけではない。ほぼ同時期、好きな芸術家ジャン・コクトーの特集が組まれていたため手にした雑誌「ユリイカ」には、志村さんの詩が載っていたのだ。

購入した玉三郎さんの写真集に、玉三郎さんと志村さんとの対談が掲載されていた / 撮影:馬場圭佑

「ユリイカに載っていた志村先生の詩『裂(きれ)によせて』を読んですごく感動したんです。『もっと感性で織物をご覧になれば』という内容で、すばらしい先生だと感じ、憧れを持ちました」

それからしばらくして開かれた志村さんの展覧会を見て、土屋さんは染織の道を志すことを決めたという。

「美しい色合いと大胆な作風に、強く魅力を感じました。それで『私はこれからこの仕事をするんだ』と決めて、先生の工房に入れてもらいました。振り返ると、“何かきっかけがあった”のではなく、“何かに導かれるように”染織の道に進んだのだなと思います」

京都の志村さんのもとでは、唯一の男弟子として、「染(そめ)」や「織(おり)」「仮仕立て」など、染織の基礎となる技術を全般的に学んだ。ものづくりの哲学も伝授され、とりわけ自然から“いただく”色を大切にするという志村氏の思想は、その後の土屋さんの制作に大きな影響を与えた。

土屋さんが自ら染めた糸 / 撮影:川越裕介

「毎日が楽しかったです。午前中は染、午後には織を、先輩や後輩とみんなで勉強しました。3時におやつを食べながら志村先生が話をしてくださるそのひとときが、いちばん有意義でした」

伝統的な絣と紋紗の技法を融合

京都で3年半の修行を終えると、土屋さんは故郷の岐阜県関市に戻り、独立した。

「岐阜に帰ったのは経済的な理由からです。作家業だけで生計を立てるのは難しく、この道を進んでいけると感じたのは、もっと後のことでした」

30代のころは志村さんの工房で学んだ紬織で作品を制作し、そして40歳前後からは、加工されていない未精練の絹糸を使い、シンプルに平織りした薄く透ける織物「生絹(すずし)」の作品を手がけるようになる。

「紋紗もそうですが、生絹を織るようになったのは透けるものが好きだからです。粋で、スカッとしたものが好きかな。子どものころ、近所に元芸者のお琴の先生が住んでいらして、その先生の着物の着こなしを素敵だと思っていました」

絣の技術は志村さんのもとで基礎を学び、その後も磨き続けてきた。その絣と生絹の技法を組み合わせた作品「鮎の瀬(あゆのせ)」が1996年、優れた技術や独自性が評価され、日本伝統工芸展で総裁賞を受賞する。42歳のときだった。

日本工芸会提供 生絹着物「鮎の瀬」第43回日本伝統工芸展で日本工芸会総裁賞を受賞した

「自由に制作していた30代のころは大胆不敵で、好き勝手になんでもできる感じでした。でもそれだけではやはり、“本物”にはなれないんです。それでどこかで勉強しなければと考えるようになり、40歳少し手前で、伝統工芸の保存・振興のため多くの作家が活動する日本工芸会に作品を出品するなど、工芸会での活動を始めました」

総裁賞を受賞した96年から2年間は、工芸会の会員を対象に開かれる技術研修会に参加し、北村武資氏(95年に重要無形文化財「羅」、2000年に重要無形文化財「経錦」保持者に認定、22年死去)に師事した。

「10種類以上の織技法を教えてもらいましたが、そのなかでも紋紗を修得したくて、必死に勉強しました。そうしているうちに、絣と紋紗の技法が自然に重なっていきました」

絣と紋紗が融合した独自の作風は高く評価され、2006年、日本伝統工芸展に出品した「月下渓韻(げっかけいいん)」が文部科学大臣賞を見事に受賞する。そして10年、重要無形文化財「紋紗」保持者に認定されるに至る。

日本工芸会提供 紋紗着物「月下渓韻」第53回日本伝統工芸展

「紋紗に絣の技法を加えるという二つの伝統的な技法の調和融合する織物の制作に取り組んで独自の作風を確立、格調高く清澄な、独自の世界を創り出した」(2010年文化庁の報道発表から)との評価だった。

「保持者になったからといって、何も変わらないんですよ。私自身は、好きなように作り続けています。9月から始まる日本伝統工芸展の出品作なんて奔放すぎて、どなたかに叱(しか)られるかもしれませんね」

制作風景 / 撮影:川越裕介

歌舞伎やアート、芸者の着こなし、そして自然がもたらす色彩、紋紗……好きなものに導かれ、それを原動力とする土屋さんの表現は、どこまでも純粋で、自由だ。

最近は、無作為に染めた2種類の絣糸を組み合わせて織り、予想ができない模様を生み出すことに興味があるという。「牡丹亭」はその方法で作った作品だ。今年の日本伝統工芸展出品作にはさらに新しいアイデアも盛り込んでいるという。

「デザインもラフなもので、まったく計画せずに作っています。とても楽しくて、このごろ作りたいものがどんどん増えているんです。まだ制作にちょっと燃えていますね。枯れるにはまだ早いかな、というくらいに」

好きなものに導かれ、この工房から新しい作品が生み出されていく / 撮影:川越裕介

取材・文:杉原由花、POWER NEWS編集部